高考后暑假防手机沉迷:给家长的引导指南

经历高考冲刺的 “战役”,孩子们迎来了期盼已久的暑假,可随之而来的手机沉迷问题却让家长忧心忡忡。如何引导孩子平衡放松与自我管理?这份指南为您提供实用策略。

一、理解孩子的心理需求:高压后的补偿性放松

高考前长时间的高强度学习,让孩子承受着巨大压力。考后出现以下行为,其实都是正常的心理代偿反应:

- 娱乐需求集中释放:不少孩子通过刷短视频(日均使用 2 - 3 小时)、打游戏(如《原神》《王者荣耀》)、追剧(热门剧集如《偷偷藏不住》)等方式,缓解神经紧绷状态。

- 社交需求凸显:他们会利用微信、QQ、微博等社交软件,与同学分享考后心情,还会在线上策划毕业旅行、同学聚会等线下活动。

- 对 “失控感” 的反弹:长期被学习计划严格支配,考后他们渴望通过自主支配娱乐时间,重建对生活的掌控感。

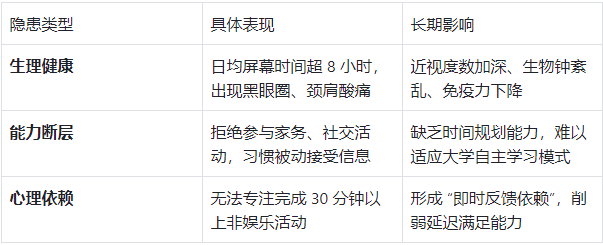

二、放任沉迷的三大隐患

三、引导策略:从 “管控” 到 “赋能” 的三步法

第一步:建立信任型沟通,替代说教模式

- 共情式开场:“高考后想放松很正常,妈妈当年考完也天天看小说”,用自身经历拉近距离,让孩子感受到被理解。

- 数据化讨论:和孩子一起查看手机使用统计(如 iOS 屏幕使用时间),用客观数据替代主观批判,比如:“你看这周游戏占了 25 小时,我们聊聊这对你意味着什么?”

- 明确底线原则:温和而坚定地提出健康边界,例如:“每天 22:30 后手机需离开卧室,这是为了保障睡眠”。

第二步:用 “替代方案” 填充时间空白

- 设计 “过渡性仪式”:

- 毕业旅行:选择兼具趣味性与成长性的路线,如川藏线骑行、敦煌文化游,让孩子在旅途中开阔眼界,放松身心。

- 毕业纪念册制作:引导孩子用文字 / 照片记录高中生活,培养专注力,留下珍贵的回忆。

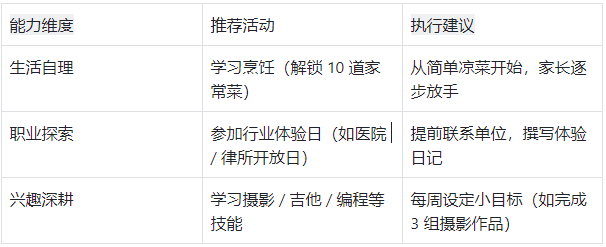

- 搭建 “能力升级” 体系:

- 创建家庭互动场景:

- 每周 2 次 “无手机晚餐”:全家约定用餐时不碰电子设备,分享当日见闻,增进家人间的情感交流。

- 共同参与运动:如羽毛球、爬山等,用肢体活动释放多巴胺,替代屏幕刺激,还能增强体质。

第三步:培养自主管理的 “元能力”

- 时间管理四象限法实践:引导孩子用四象限法(紧急 / 重要)规划每日事项。例如:

- 重要且紧急:驾照学习(考后 6 月 - 8 月为学车黄金期)

- 重要不紧急:阅读大学专业相关书籍(如《人类简史》对社科专业)

- 不重要但紧急:同学临时邀约聚会

- 不重要不紧急:重复刷无意义短视频

[插入四象限法示意图]

- 设立 “屏幕时间账户”:与孩子协商每日合理屏幕时长(建议 4 - 6 小时),允许自主分配用途(游戏 / 社交 / 学习比例自定),当日未用完可累积至次日,超支则从次日额度中扣除,培养 “时间预算” 意识。

- 引入 “成就可视化” 机制:制作暑假成长打卡表,将非屏幕活动(如读书、运动、社会实践)转化为积分,达到一定积分可兑换 “自由时间奖励”(如额外 1 小时游戏时间),通过正向反馈强化自主管理动力。

四、特殊场景应对方案

- 熬夜问题:允许考后第一周 “生物钟缓冲期”,从第二周起,通过 “傍晚运动 + 睡前阅读 30 分钟” 逐步调整作息,设置全家统一的 “熄灯信号”(如关闭客厅主灯)。

- 社交软件依赖:引导将社交重点从线上转向线下,例如组织 “高中班级公益活动”(如社区志愿服务),用真实互动替代虚拟社交带来的信息过载。

- 游戏成瘾预警:若出现 “废寝忘食玩游戏、说谎隐瞒时长、断网后情绪暴躁” 等迹象,可启动 “游戏替代计划”:先以棋类、拼图等低刺激娱乐过渡,再逐步引入户外团队运动(如篮球、剧本杀),重建现实社交满足感。

五、家长自我觉察:警惕自身行为示范

- 避免双重标准:要求孩子减少屏幕时间时,家长需同步控制自身刷手机频率,尤其避免在家庭聚会中频繁查看工作信息。

- 关注情感联结质量:当孩子主动分享考后心情时,放下 “教育者” 姿态,以 “倾听者” 角色回应:“你现在的感受很重要,妈妈想听听更多细节”。

- 传递科技价值观:通过讨论新闻案例(如 “短视频沉迷对青少年认知的影响”),引导孩子思考:“我们如何让手机成为实现目标的工具,而非消耗生命的黑洞?”

结语:比 “戒掉手机” 更重要的成长

这个暑假的核心命题,是帮助孩子完成从 “被管理” 到 “自我管理” 的认知跃迁。当家长用理解替代控制,用赋能替代禁止,孩子终将明白:真正的自由不是随心所欲,而是能为自己的选择负责。正如哲学家塞涅卡所说:“自由人以理智控制欲望,奴隶被欲望驱使”—— 这份对自我的掌控力,才是高考后最珍贵的 “成人礼”。

行动清单:

- 本周内与孩子进行一次 “高考后规划下午茶”,用上述沟通技巧开启对话。

- 下载手机使用统计 APP(如 RescueTime),与孩子共同制定第一周屏幕时间方案。

- 从 “家庭运动计划” 或 “一起学做一道菜” 开始,创造 3 个无手机互动场景。